乬戅孅側塱墦傛傝丄崱偙偙偵偁傞摡悓偺弖娫傪両乭

偦偆嫨傫偱暔幙暥柧偺搒夛傪幪偰丄峳栰傪幐鏗偟偨嵃偺帊恖払乗乗

價乕僩丒僕僃僱儗乕僔儑儞丅

儘僢僋儞儘乕儖偺斀媡偺恄榖偑崱丄夝偒柧偐偝傟傞丅

丂

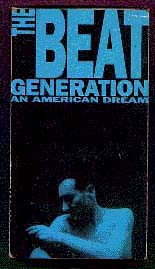

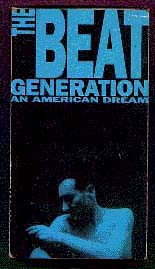

THE BEAT GENERATION AN AMERICAN DREAM

丂

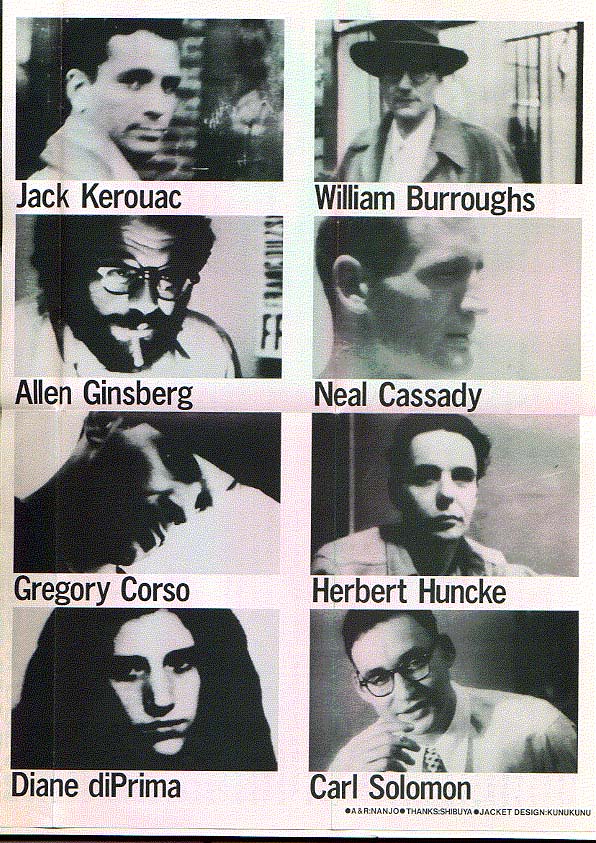

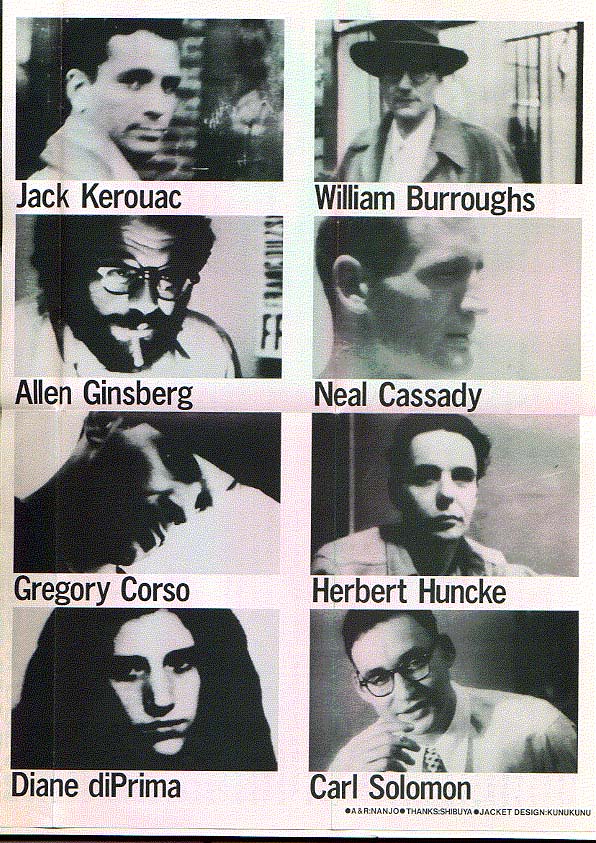

僕儍僢僋丒働儖傾僢僋

僂傿儕傾儉丒僶儘僂僘

傾儗儞丒僊儞僘僶乕僌

僌儗僑儕乕丒僐乕僜

僯乕儖丒僉儍僒僨傿

儘乕儗儞僗丒僼傽儕儞僎僥傿

儘僶乕僩丒僋儕乕儕乕

僟僀傾儞丒僨傿僾儘儅

僇乕儖丒僜儘儌儞

懠丂價乕僩帊恖憤弌墘

僗僥傿乕僽丒傾儗儞

僙儘僯傾僗丒儌儞僋

丂

僕儍僱僢僩丒僼僅乕儅儞娔撀嶌昳

1986擭傾儊儕僇

晽懎僪僉儏儊儞僞儕乕丒僼傿儖儉

丂

STUDIO VOICE PRODUCE

娔廋丗幒栴寷帯

帤枊丗愇揷懽巕

\4500

敪攧尦丗嘙摽娫僕儍僷儞僐儈儏僯働乕僔儑儞僘

僕儍僢僋丒働儖傾僢僋

僂傿儕傾儉丒僶儘僂僘

傾儗儞丒僊儞僘僶乕僌

僌儗僑儕乕丒僐乕僜

僯乕儖丒僉儍僒僨傿

儘乕儗儞僗丒僼傽儕儞僎僥傿

儘僶乕僩丒僋儕乕儕乕

僟僀傾儞丒僨傿僾儘儅

僇乕儖丒僜儘儌儞

懠丂價乕僩帊恖憤弌墘

僗僥傿乕僽丒傾儗儞

僙儘僯傾僗丒儌儞僋

丂

僕儍僱僢僩丒僼僅乕儅儞娔撀嶌昳

1986擭傾儊儕僇

晽懎僪僉儏儊儞僞儕乕丒僼傿儖儉

丂

STUDIO VOICE PRODUCE

娔廋丗幒栴寷帯

帤枊丗愇揷懽巕

\4500

敪攧尦丗嘙摽娫僕儍僷儞僐儈儏僯働乕僔儑儞僘

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

仠尨巕敋抏偲偄偆旕恖娫揑側嶦滳偺晲婍丄偦偺嫄戝側怱棟揑僷儚乕傪傕偲偵丄

椻愴懱惂傪晘偒丄慡懱庡媊崙壠傊偲曕傒巒傔偨乫俆侽擭戙偺傾儊儕僇丅

儅僗儊僨傿傾偼暔幙揑斏塰傪鎼壧偟丄恖乆偼夋堦揑偱幮夛偵廬弴偟偰偄偨丒丒丒

偦傫側帪戙偵乬惗偺價僕儑儞乭傪庢傝栠偦偆偲偟偨庒幰払偑偄偨両

丂

仠僄僐儘僕乕丄慣丄恄旈庡媊丄僪儔僢僌丄僕儍僘丄傾儊儕僇儞丒僀儞僨傿傾儞傪

懱尡偡傞偙偲偱乽扙擔忢乿偲乽屄偺幚懚乿傪扵媮偟偨丄僇儖僠儍乕丒儗儃儕儏乕僔儑儞丅

丂

仠乫俆侽擭戙偺妚怴揑僕儍僘儅儞丄僠儍乕儕乕丒僷乕僇乕丄僙儘僯傾僗丒儌儞僋丒丒丒

僕儍僘偺幚尡惈丄懄岠惈傪暥妛偵梈崌偟丄尵梩傪妶帤偐傜夝偒曻偭偨乽價乕僩乿偼

乫俉侽擭戙偺儔僢僾偺摓棃傪梊姶偝偣傞傕偺偱偁偭偨丅

丂

仠儃儞僑傪扏偔僕僃乕儉僗丒僨傿乕儞丅曻楺偺僽儖乕僗傪壧偆僨傿儔儞丄僕儍僯僗丅

乫俉侽擭戙偺僋乕儖傪傑偲偆僨價僢僪丒僶乕儞丄僕儉丒僕儍乕儉僢僔儏丅

帪戙傪墇偊偨傾僶儞僊儍儖僪払偼偄偮傕價乕僩偺宯晥偺拞偵懚嵼偟偰偄傞丅

丂

丂

丂

價乕僩丒僕僃僱儗乕僔儑儞丒僫僂

幒栴寷帯挊

丂

丂

丂

乽偒傒偺曕偔摴偼丠

惞側傞摴偐丄

嫸恖偺摴偐丄

擑偺摴偐丄

孮傟偨彫偝側嫑偺傛偆側摴偐丄

偳傫側摴偩丠

偳傫側摴偱傕偄偄丅

偳傫側恖娫偵傕丄

偳傫側晽偵偐摴偼偁傞傫偩両乿

丂

丂侾俋俆俈擭丄廐乗乗戞嶰師悽奅戝愴偺埆柌傪昤偄偨枹棃彫愢亀弽偵偰亁傪

廟棊偲偟偰儀僗僩僙儔乕偺僩僢僾偵桇傝弌偨偺偼堦嶜偺晄巚媍側彫愢偩偭偨丅

偲傝偨偰偰偙傟偲偄偆嬝傕側偗傟偽丄峔惉傕側偄丅

偟偐傕暥懱偼帊偲傕嶶暥偲傕偮偐偸傑傑墑乆偲懕偔堦恖徧偺僫儗乕僔儑儞丒丒丒丅

偩偑丄偙傟傑偱偺暥妛揑忢幆傪慡偔柍帇偟偨偐偺傛偆側偙偺宆攋傝偺乬彫愢乭偵偼丄

偙傟傑偱扤傕抦傜側偐偭偨傛偆側潀攋傝偺惵弔孮憸偺朻尟偑昤偐傟偰偄偨両

偦偺彫愢偺僞僀僩儖偼亀僆儞丒僓丒儘乕僪亁丅

丂

昦傫偩暥柧偺徾挜丄戝搒夛僯儏乕儓乕僋傪屻偵丄僨儞僶乕丄僯儏乕僆儕儞僘丄

僒儞僼儔儞僔僗僐丒丒丒懪偪傂偟偑傟偨乬惗偺價僕儑儞乭傪夞暅偡傋偔丄

帺桼偲湌崨丄惗偺帄暉傪媮傔偰僴僀僂僃僀傪幘憱偡傞堦抍偺

儚僀儖僪偱僋儗僀僕乕側庒幰偨偪丅偍偟偒偣偺儌儔儖傗壙抣娤傪傆傝幪偰丄

乬偦偺帪丄屲姶偺慜偵偁傞偙偲傪偡傋偰丄曪傒塀偝偢彂偔乭偙偲偱丄

怴偟偄帪戙偺價僕儑儞偲恀幚傪柾嶕偟傛偆偲寛堄偟偨棁偺庒幰偨偪丅

丂

乽僋乕儖偱偁傟両

僸僢僾偱偁傟両

僙僢僋僗偼恄惞側傕偺偩両

屄恖偺姶忣傪丄懱尡傪怣偠傠両

撪側傞僴乕僩丒價乕僩傪怣偠傠両

壌払偼偙偺愨朷偲帄暉偺帪戙傪惗偒傞價乕僩丒僕僃僱儗乕僔儑儞偩両乿

丂

乗乗俈擭娫偺曻楺惗妶偺懱尡傪傢偢偐俁廡娫偱挿偝俀俆侽僼傿乕僩偺

儘乕儖梡僞僀僾巻偵懪偪偙傫偱惗傑傟偨丄偙偺攋揤峳偱愵摦揑側彫愢偺弌尰傪慜偵丄

婛惉偺暥抎偼乽偁傫側傕偺偼儔僀僥傿儞僌偱偼側偄丄僞僀僺儞僌偩乿偲堦徫偟偨丅

偩偑丄婛偵僄儖償傿僗丒僾儗僗儕乕偲僕僃乕儉僘丒僨傿乕儞偺搊応埲棃丄

戝恖偨偪偺憖嶌巟攝偡傞儅僗暥壔傊偺晄怣偲斀峈偺巔惃傪妛傫偱偄偨

偙偺帪戙偺庒幰偨偪偼丄傕偆斵傜偺尵梩傪偦偺傑傑偆偺傒偵偟傛偆偲偼偟側偐偭偨丅

丂

偝傜偵丄摨偠擭偺弶傔崰丄敪嬛嵸敾偱丄乬儚僀僙僣偐昞尰偺帺桼偐乭傪傔偖傞

戝榑憟傪堷偒婲偙偟偨堦嶜偺杮偑偁偭偨丅働儖傾僢僋偺桭恖丄楒恖丄暥妛揑摨巑偱偁傞

傾儗儞丒僊儞僘僶乕僌偺帊廤亀杋偊傞亁HOWL偱偁傞丅偙偺彂偲丄

亀僆儞丒僓丒儘乕僪亁偺俀嶜偼乬價乕僩丒僕僃僱儗乕僔儑儞乭偺埆柤傪

傾儊儕僇拞偵崒偐偣丄曻楺偺僠儍儞僺僆儞丒儔僀僞乕丄僕儍僢僋丒働儖傾僢僋偺

柤慜偼斵傜偺悽戙偺怴偟偄斀峈偺僔儞儃儖偲側偭偨偺偩偭偨丅

丂

仏

丂

壢妛偺恑曕偑嶻傒弌偟偨嵟廔暫婍丄尨巕敋抏偺搳壓偵傛偭偰

戞擇師悽奅戝愴偺彑棙崙偲側偭偨傾儊儕僇丅偩偑丄妀暫婍偲偄偆

旕恖娫揑側嶦滳偺晲婍丄偦偺嫄戝側怱棟揑僷儚乕傪傕偲偵丄

椻愴懱惂傪彞偊丄嫟嶻庡媊偺堿杁乗乗偄傢備傞愒庪傝偺柤偺傕偲偵

屄恖偺惌帯丄巚憐昞尰傪師乆偲埑嶦偟偰偄偔拞偱丄

俆侽擭戙偺傾儊儕僇偼嫄戝側慡懱庡媊崙壠傊偺摴傪曕傒巒傔偰偄偨丅

丂

夋堦壔丄幮夛揑弴墳偲偄偆奣擮偑傕偰偼傗偝傟丄

怱棟妛幰偑暆傪偒偐偣丄恖慜偱帺暘偺姶偠傞偙偲傪偁傝偺傑傑偵岅傞偙偲偑

婏堎側栚偱尒傜傟丄幮夛偺晄揔奿幰傗堎忢幰偲尒側偝傟偨幰偼

惛恄昦堾偵擖傟傜傟丄曻楺幰偼楽壆偵傇偪偙傑傟丒丒丒傑偝偵丄

乬捑栙偼嬥乭偺尵梩偳偍傝丄偦傟偼僒僀儗儞僩丒儅僕儑儕僥傿偺帪戙偩偭偨丅

傑偨丄儅僗丒儊僨傿傾偑偄偐偵

乽暔幙揑斏塰傪鎼壧偟傛偆両

嫵堢丄廇怑丄寢崶丄峹奜偺幣惗晅偒廧戭丄幵丄僶乕儀僉儏乕丒丒丒

暯榓偱埨掕偟偨崙柉惗妶 American Way of Life傪両乿

偲偆偨偄偁偘偰傕偦傟偼梷埑揑偱帺桼偺側偄帪戙偱偁傝丄

栚偵尒偊側偄嫄戝側椡偑偳偙偐偱憖嶌偡傞娗棟幮夛偱偁偭偨丅

丂

偦傫側暵嵡揑側帪戙忬嫷偵姼慠偲堎媍傪彞偊丄晽寠傪偁偗傞傛偆偵

偦傟傑偱偺傾儊儕僇偺惛恄晽宨傪堦曄偡傋偔搊応偟偰偒偨偺偑丄

働儖傾僢僋丄僊儞僘僶乕僌丄僂傿儕傾儉丒僶儘僂僘丄

僌儗僑儕乕丒僐乕僜丄儘乕儗儞僗丒僼傽儕儞僎僥傿丄

僎僀儕乕丒僗僫僀僟乕丒丒丒

偁偺側傜偢幰暥妛幰廤抍丄乬價乕僩丒僕僃僱儗乕僔儑儞乭偺

帊恖丄嶌壠偨偪偩偭偨丅

丂

斵傜偼偍偟偒偣偺乬傾儊儕僇儞丒僪儕乕儉乭偐傜偺摝朣幰偱偁傝丄

乬嫟姶乭偵枮偪偨懺搙偱偍屳偄偺椃傪尒庣傝丄巋寖丄塭嬁傪梌偊偁偭偨丅

偦偟偰帺屓偺懱尡傪傕偲偵乗乗摨惈垽丄杻栻丄崟恖壒妝傊偺孹搢丄

暓嫵傗慣丄傾儊儕僇儞丒僀儞僨傿傾儞丒丒丒偙傟傑偱堎抂丄

僞僽乕帇偝傟偰偄偨偁傜備傞乬恄旈乭偺斷傪夝偒曻偪丄

忢幆偺榞傪懪偪攋偭偨乬惞側傞栰斬恖偨偪乭偱偁偭偨丅

丂

働儖傾僢僋偺壺乆偟偄僨價儏乕偲偲傕偵丄師乆偲弌斉丄

姧峴偝傟傞斵傜偺嶌昳丅師戞偵斵傜偵懳偡傞娭怱偲昡壙偼崅傑偭偰偄偭偨丅

乽傾儊儕僇偺暥妛巎忋丄嵟弶偵尰傟偨傕偭偲傕惗柦椡偵枮偪偁傆傟偨暥妛悽戙両乿

偲僯儏乕儓乕僋丒僞僀儉僘埲壓丄儅僗僐儈偑價乕僩傪徧巀偟偼偠傔丄

偙偧偭偰僌儕僯僢僠丒償傿儗僢僕丄偁傞偄偼僒儞僼儔儞僔僗僐偺

僲乕僗丒價乕僠偺僇僼僃偵偨傓傠偡傞儃僿儈傾儞偨偪偺僔乕儞傪庢嵽偟偼偠傔偨丅

偟偐偟丄摉偺塣摦偺柤晅偗恊偱偁傞働儖傾僢僋偼丄

傕偆惡崅偵價乕僩傪掕媊偟傛偆偲偼偣偢丄揻偒幪偰傞傛偆偵偙傫側敪尵傪偟偰偄偨丅

丂

乽價乕僩丒僕僃僱儗乕僔儑儞偲偼壗偐偭偰丠

側偁偵丄奨妏偱偨傓傠偟偰

悽奅偺廔枛偵偮偄偰偍挐傝偟偰偄傞僈僉偨偪偺偙偲偝乿

丂

仏

丂

悢擭屻丄奨妏偱偨傓傠偡傞偦偺僈僉偨偪偺拞偐傜丄

儃僽丒僨傿儔儞偲偄偆儘僢僋帊恖偑尰傟丄

僕儉丒儌儕僜儞丄僕儍僯僗丒僕儑僾儕儞丄僌儗僀僩僼儖丒僨僢僪丄

僩乕僉儞僌丒僿僢僘丄僩儉丒僂僃僀僣丄俼丒俤丒俵丒丒丒

堦埇傝偺側傜偢幰帊恖偨偪偑尒偨乬僕僃僱儗乕僔儑儞乭偺柌偑丄

俇侽擭戙偺僸僢僺乕悽戙傊丄俈侽擭丄俉侽擭戙偺怱偁傞帊恖丄

僜儞僌儔僀僞乕丄傾乕僥傿僗僩偨偪偺庤傊偲妋幚偵庴偗宲偑傟偰偄偭偨丅

丂

仏

丂

偦偟偰俋侽擭戙偵擖傝儔僀僲丒儗僐乕僪偐傜敪昞偝傟偨働儖傾僢僋偺楴撉俠俢

亀僕儍僢僋丒働儖傾僢僋丒僐儗僋僔儑儞亁乮乫俋侽乯丅傑偨摨偠儔僀僲偐傜

弌偨俁枃慻俠俢偺寛掕斉亀價乕僩丒僕僃僱儗乕僔儑儞亁乮乫俋俀乯丅

偝傜偵偼僋儘乕僱儞僶乕僌娔撀偵傛偭偰寑応塮夋壔偝傟偨丄

偁偺尪妎婱懓丄僂傿儕傾儉丒僶儘僂僘偺亀棁偺儔儞僠亁丒丒丒

偙偺偲偙傠丄價乕僩恄榖偺暅妶偼偪傚偭偲偟偨僽乕儉偺傛偆偱偁傞丅

丂

偦傫側婥塣偺拞偱偄傛偄傛擔杮偱傕敪昞偝傟傞偙偲偵側偭偨

偙偺僪僉儏儊儞僞儕乕丒儉乕價乕亀價乕僩丒僕僃僱儗乕僔儑儞亁丅

偙傟偼搊応恖暔偺悢丄俆侽擭戙偺悢乆偺僼傿儖儉丒僋儕僢僾傪壛偊偨峔惉丄

傂偲偮偵尷掕偝傟偢懡柺揑偵懆偊偨帇揰丄偝傑偞傑側堄枴偱丄

偙傟傑偱敪昞偝傟偨價乕僩尋媶僼傿儖儉偺拞偱傕弌怓偺嶌昳偩丅

丂

娔撀偺僕儍僱僢僩丒僼僅乕儅儞偼侾俋俆侽擭惗傑傟偱丄

婛偵僐僇丒僐乕儔偺俠俵嶌昳側偳偱桳柤側丄

僐儅乕僔儍儖敤偱偼巜愜傝偺彈惈塮憸嶌壠丅

彈惈娔撀偲偄偆偙偲偺偣偄偩傠偆偐丄惂嶌僲乕僩偵傛傞偲

乽嶣塭拞丄傕偭偲傕恏偄巚偄傪偟偨偺偼倂丒僶儘僂僘丅

傎偲傫偳挐傠偆偲偟偰偔傟側偔偰丄椻傗娋偑弌偨傢丒丒丒乿塢乆丅

偩偑丄僟僀傾儞丒僨傿僾儕儅丄傾儞丒僂僅儖僪儅儞傜

價乕僩戞堦丄戞擇悽戙偺彈惈帊恖偨偪偐傜偼丄

抝惈庡摫偱丄彈惈偵偼椻偨偐偭偨價乕僩丒儉乕僽儊儞僩傊偺

崘敪揑徹尵傕暦偗傞丅傑偨丄偁傟傎偳俆侽擭戙丄偦傟埲屻偺帪戙傊偺

徴寕偲戝偒側塭嬁椡傪梌偊偨乬塣摦乭偱偁傝側偑傜丄

偦偺塓拞偵偄偨恖乆偺丄掕媊丄昡壙偑偔偄堘偭偰偄傞偺傕幚偵嫽枴怺偄丅

偟偐偟丄偦傟偑傑偨屄恖偺夝曻傪栚巜偟偰巒傑偭偨丄

偙偺帺桼杬曻側僕儍僘丒僔儍僢僼儖揑堄幆妚柦乬價乕僩丒僕僃僱儗乕僔儑儞乭偺

儐僯乕僋偝偱傕偁傞偺偩傠偆丅

丂

仏

丂

壛懍搙揑偵悽奅偺廔枛偵岦偗偰揮偘偰偄偔偐偺傛偆側俋侽擭戙乗乗偙傫側

摟柧偱崿撟偲偟偨帪戙偩偐傜偙偦丄杔傜偼傕偆堦搙丄

傂偲傝傂偲傝偺撪懁偵偁傞乬峳栰乭偵岦偗偰丄

棁偺帇慄傪憲傞昁梫偑偁傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丠

乽偒傒偺曕偔摴偼丠乿

乗乗價乕僩丒僕僃僱儗乕僔儑儞偺孼婱偨偪偺栤偄偐偗偼丄

梱偐側嶐擔偺恄榖偺拞偱丄巰柵偟偰偟傑偭偰偼偄側偄偼偢側偺偩偐傜丒丒丒丅

丂

丂

丂

幒栴寷帯挊乽價乕僩丒僕僃僱儗乕僔儑儞丒僫僂乿丂傛傝慡暥堷梡

丂

丂

丂

丂

丂

丂

HOME

丂

丂

丂

丂